Gran parte della Sicilia è dichiarata zona sismica dal 1981, eppure oltre 200 Comuni sono ancora sprovvisti di un piano della Protezione Civile contro i terremoti

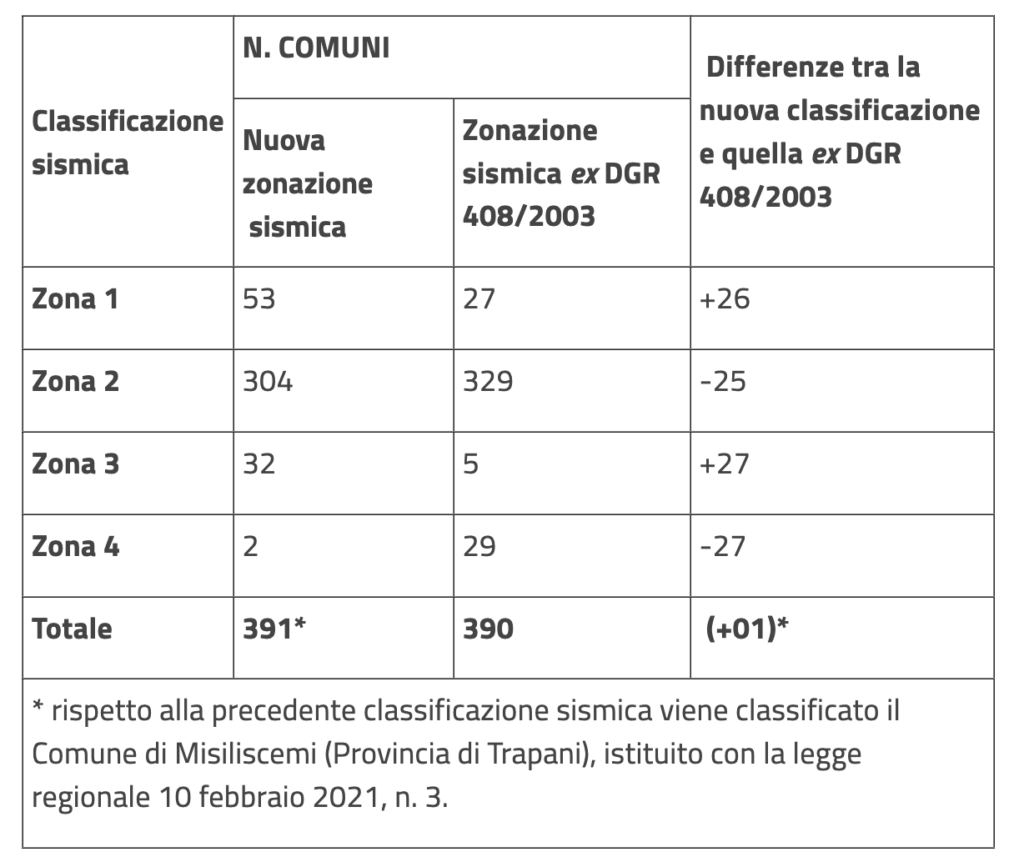

Nel 2004 la Regione Siciliana ha suddiviso il territorio isolano in quattro zone sismiche, sulla base di analisi che considerano tutta una serie di fattori, come gli effetti massimi attesi. In questo modo si distingue tra:

- la Zona 1 nell’area dello Stretto di Messina e nella zona del Belice;

- la Zona 2, che riguarda quasi tutto il resto della Sicilia;

- le Zone 3 e 4, che sono classificate a basso rischio e interessano poche aree.

Per molto tempo, però, la mappa del rischio sismico in Sicilia è rimasta “statica”. Solo nel 2022 è stata aggiornata, aumentando il numero dei comuni in Zona 1 da 27 a 53 (resta esclusa da questa fascia la città di Catania, come vedremo tra poco).

È storicamente noto che la regione sia soggetta a un allarme sismico di livello medio-alto. Basti pensare al terremoto della Val di Noto nel 1693 e a quello di Messina del 1908, entrambi con una magnitudo superiore ai 7 gradi della scala Richter.

Eppure, il 70% del patrimonio residenziale isolano non risulta conforme alle attuali norme sismiche. A ricordarlo è stato il professor Ivo Caliò, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura a Catania, il quale ha attribuito la causa alla scarsa consapevolezza dimostrata dai tecnici nel corso degli anni.

Caratteristiche del rischio sismico in Sicilia

In generale, il pericolo sismico si definisce come il prodotto tra la probabilità che un determinato terremoto si verifichi in un certo intervallo di tempo (pericolosità) e il danno, sia economico che umano (esposizione), che esso causerebbe nelle parti meno resistenti dell’ecosistema umano (vulnerabilità).

Dati questi parametri, possiamo affermare che la Sicilia si caratterizza per:

- una pericolosità sismica molto alta a causa della frequenza e dell’intensità dei terremoti che si sono succeduti in epoca storica;

- una vulnerabilità notevole, legata alla fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale e dei servizi;

- un’esposizione elevata per via della densità abitativa e per la presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale in zone interessate da faglie che sono ancora attive.

La Sicilia è particolarmente esposta al rischio sismico perché si trova lungo la zona di contatto tra l’Europa e l’Africa, che continuano ad avvicinarsi alla velocità di 7 mm all’anno. La placca africana a sud e quella europea a nord, scontrandosi, provocano la rottura delle rocce in profondità. Queste liberano sotto forma di terremoto l’energia accumulata dai movimenti della crosta terrestre. Come si vede, quindi, il caso siciliano è diverso da quello dei Campi Flegrei in Campania, dove invece le scosse dipendono dal fenomeno del bradisismo.

È importante osservare, ancora con le parole del professor Caliò, che “le costruzioni prima del 1981 (anno in cui la Sicilia è stata classificata zona sismica, nda) consideravano soltanto i carichi gravitazionali ed escludevano le sollecitazioni sismiche, che vanno in tutte le direzioni”.

Gli edifici delle città siciliane sono progettati per soli carichi verticali e, continua Ivo Caliò “hanno bassa resistenza sia per carichi orizzontali che per carichi verticali; hanno una bassissima capacità di subire deformazioni senza raggiungere la rottura degli elementi strutturali; subiscono collassi fragili locali dovuti a insufficienti armature a taglio ed è ricorrente la presenza di degrado da corrosione. Inoltre, sono strutture incapaci di ridistribuire i carichi in occasione di crisi locali degli elementi strutturali con una propensione al collasso progressivo”.

In certi casi la soluzione migliore sarebbe quella di demolire e ricostruire da zero.

Il caso di Catania

Il capoluogo etneo è indicato dagli esperti tra le province più esposte al pericolo sismico. Nel 1693 la città è stata interessata dal terremoto della Val di Noto e nel 1818 da un sisma di magnitudo 6.3 con epicentro ad Acireale. Per citare un evento tra i più recenti, si ricorda anche il terremoto di Viagrande del 2018 che ha registrato una magnitudo di 4.9 della scala Richter.

Eppure, nell’ultima mappa del rischio sismico in Sicilia, Catania è rimasta in fascia 2. Per questo non ha avuto accesso alle misure previste per gli interventi di consolidamento infrastrutturale e del patrimonio edilizio, sia pubblico che privato.

L’aggiornamento ha suscitato le critiche dei sindacalisti, ma la questione è spinosa e presenta aspetti scientifici e storici di cui tener conto. Come riporta il Corriere della Sera, il rischio per Catania è considerato medio-alto, ma i terremoti, anche quelli molto distruttivi, sono rari e avvengono con intervalli di secoli. È poi da specificare che l’area è inserita in Zona sismica 2 per quanto riguarda le costruzioni civili; invece, rientra in Zona 1 per le strutture strategiche come gli ospedali.

Inoltre, dal punto di vista normativo, l’attuale classificazione sismica è utilizzata soprattutto per la gestione e la pianificazione territoriale. Per i nuovi edifici si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC). Gli studiosi aggiungono che le mappe (sia di pericolosità che di classificazione sismica) fotografano un “istante storico della sismicità” e sono arricchite periodicamente con nuovi dettagli.

Catania in futuro potrebbe anche cambiare classificazione. Per questo, adesso, è fondamentale intervenire per scongiurare i rischi di un altro “Big One”, una forte scossa di terremoto come quelle che la nostra terra ha già registrato.